清明节作为中国传统节日,核心在于表达对先人的追思与敬意。关于“代理祭祀”,可以从以下几个角度分析:

一、传统观念与现代实践的平衡

传统视角

在儒家文化中,祭祀强调“亲力亲为”,认为亲自扫墓、擦拭墓碑、供奉祭品是孝道与诚意的体现。《论语》有言:“祭如在,祭神如神在”,强调祭祀时需心怀敬畏。若完全依赖他人代理,可能被视为心意不足。

现代适应性

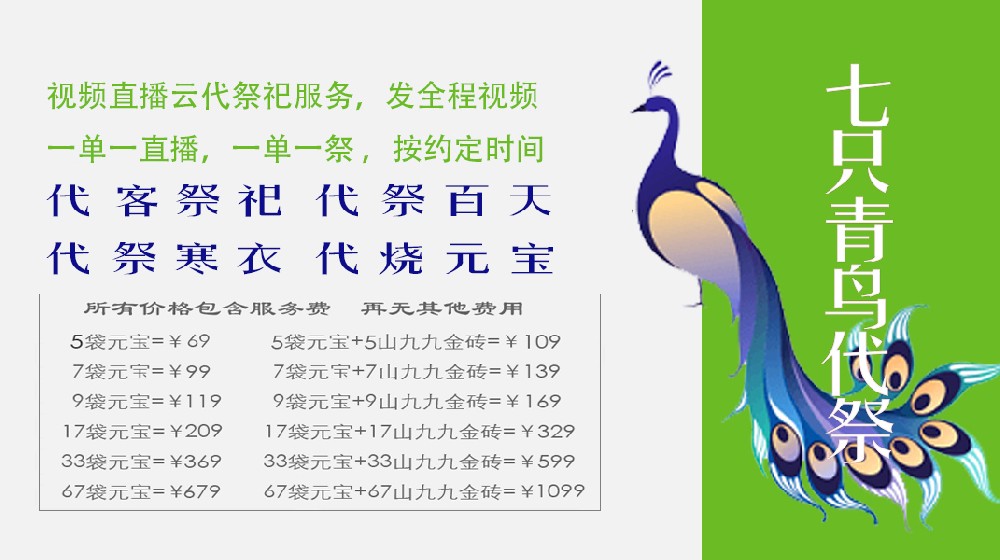

随着人口流动加剧,许多人因工作、健康或距离无法返乡,社会对“代理祭祀”的接受度逐渐提高。部分陵园推出代客祭扫服务(如擦拭墓碑、献花、鞠躬等),甚至有网络祭祀平台通过直播等方式让亲属远程参与。这种变化体现了传统文化在当代社会中的灵活调适。

二、代理祭祀的争议与伦理

争议点

形式与心意的矛盾:代理行为可能被质疑为“形式化”,尤其是商业化服务(如高价代哭、代磕头)容易引发对传统丧失本质的批评。

家庭共识的必要性:若家人对代理祭祀存在分歧(如长辈坚持必须亲至),可能引发矛盾。

可行建议

优先与家人沟通:若需代理,最好委托信任的亲友,而非完全商业化的陌生人,同时告知家人原委并取得理解。

辅以其他追思方式:如在家设置祭台、书写家书、整理家族相册等,弥补无法亲临的遗憾。

三、替代方案与心意表达

“心祭”重于“形祭”

清明本质是“慎终追远”,若无法到场,可通过以下方式表达心意:

居家祭奠:清洁家中祖先牌位,供奉鲜花、食物,静默追思。

自然缅怀:植树、放河灯等环保方式寄托哀思。

延期祭扫:在清明节前后择日返乡,避开高峰,传统习俗中“前七后八”均属清明时段。

文化传承的创新

年轻一代可通过数字化手段延续传统,如建立电子家谱、录制家族口述史,将缅怀与时代结合。

总结

代理祭祀是否可行,需结合家庭观念、代际共识和个人实际情况综合考量。核心在于心意是否真挚,而非拘泥于形式。若选择代理,建议以庄重简约的方式完成,并主动向家人解释原因,避免因形式问题冲淡清明的本意。